前回作成したフォトインタラプタには欠点があります。それは発光側と受光側の距離に反比例して、フォトトランジスタのコレクタ電流が減少することです(TPS616データシート参照)。負荷抵抗に発生する電圧がPIC入力端子の閾値を超えないと、ソフトウェアで変化を検出することができません。

LEDの輝度を上げるのは限界があります。

そこで、今回はOPアンプを使用してみました。この方式では、反応する閾値を設定できることと、ヒステリシスを持たせられるという利点があります。

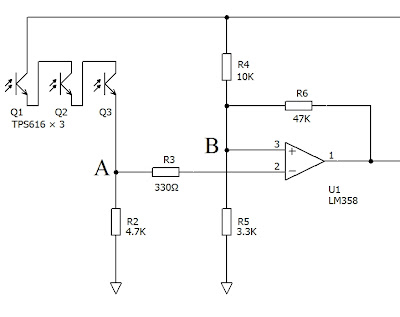

その回路図です。

受光部に幅を持たせるため、TPS616を3つ直列にしています。どの受光部が遮られてもコレクタ電流が低下します。このほかに小信号用ダイオードを介して並列にする方法や、シュミットトリガ入力を持つORを使う方法も考えられますが、部品点数が増えて面倒なのでやめました。

シュミットトリガになる動作を解説しておきます。

今回の実験回路での発光ダイオードとフォトトランジスタの距離は15mmで、障害物が全くないときの点Aの電圧は約1.65Vでした。

今回の実験回路での発光ダイオードとフォトトランジスタの距離は15mmで、障害物が全くないときの点Aの電圧は約1.65Vでした。まず、OPアンプの出力が0Vである場合です。バイアス抵抗は次の等価回路と考えられます。

この時の点Bの電圧は1.17Vとなるので、点Aの電圧がこの電圧を下回らないと、出力は反転しません。

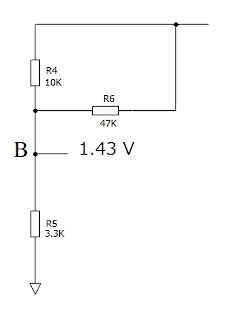

この時の点Bの電圧は1.17Vとなるので、点Aの電圧がこの電圧を下回らないと、出力は反転しません。次に出力が反転すると等価回路は次のようになり、

今度は点Aの電圧が1.43Vを越えなければ、出力が反転しないことになります。

今度は点Aの電圧が1.43Vを越えなければ、出力が反転しないことになります。つまり、R4とR5でバイアスを決定し、R6でヒステリシスの幅を決めることができます。

ただし実際には、OPアンプの出力の幅は0→5Vではありませんし、負荷側の影響も受けますから計算通りにはなりません。E12やE24に収まるよう、実験で適当に決定する必要があります。

以下、光の遮断と、点Bの電圧変化の様子です。

最後に。東芝の光センサという資料ですが、p.63のOPアンプを使用したシュミットトリガの回路図が変な気がするのですが、どうなんでしょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿